12 Sep 2025

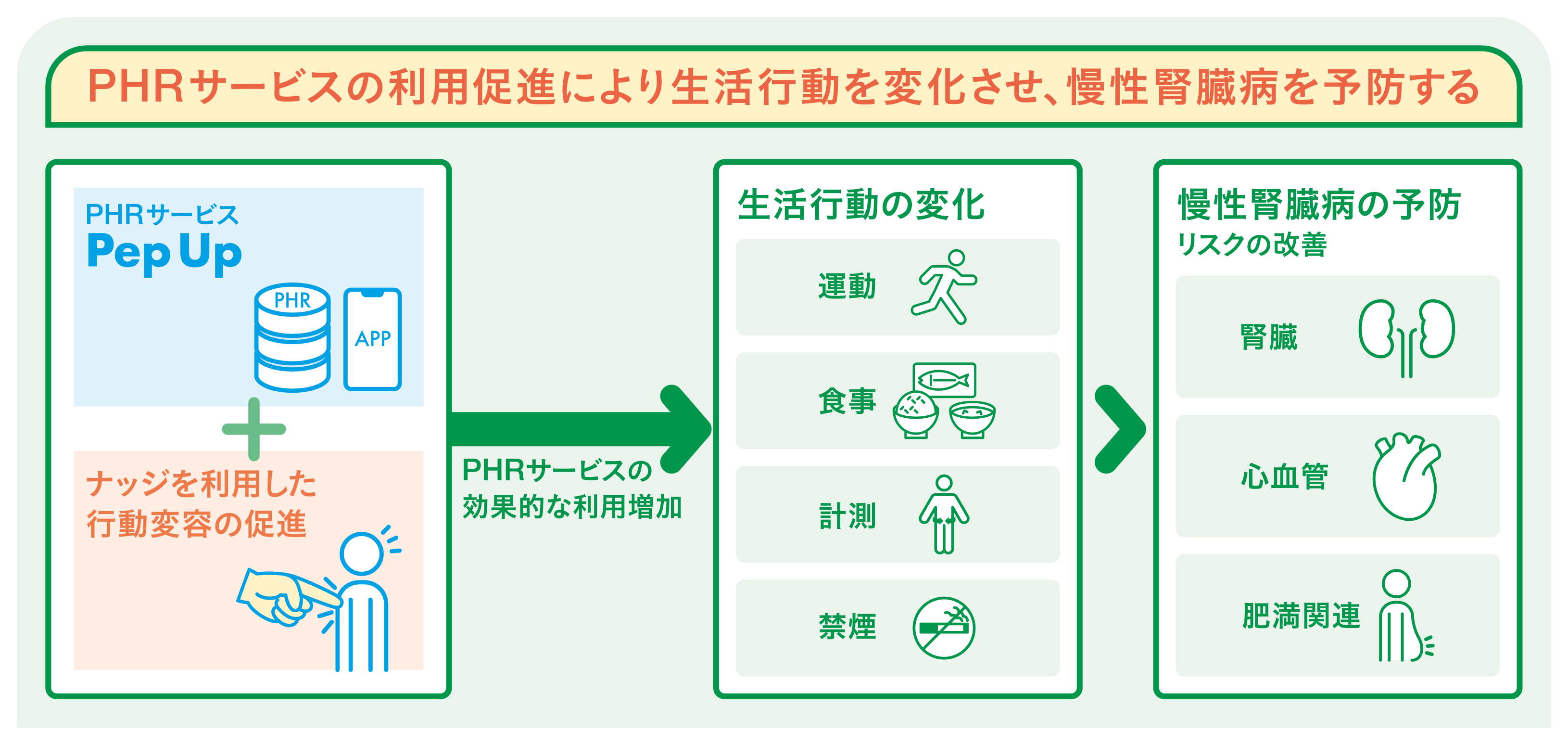

広島大学等と共同で、デジタル技術を活用した行動変容介入の慢性腎臓病予防効果を検証する大規模研究を開始

慢性腎臓病(CKD)は日本人成人の約5人に1人がかかる身近な病気で、放置すると人工透析や腎移植が必要になったり、心臓病の原因にもなる恐れがあります。

日々の食事や運動、禁煙や体重管理など、生活習慣を見直すことで予防できる一方、従来の健康指導や生活改善アプリなどヘルスケアサービスでは十分な行動変容が得られていない(=生活習慣の改善に至らない)ことが課題となっていました。

一方、昨今では「PHRサービス」の活用が進んでいます。PHRサービスとは、個人の健康や医療情報を本人自身が管理し、医療や生活の場で活用できる仕組みのことです。病院や行政が管理する「電子カルテ」等とは異なり、利用者本人が自分の健康情報を持ち歩き、必要に応じて活用できる点が大きな特徴です。

例えば、複数の医療機関を受診した結果をまとめて閲覧できたり、災害時や救急時に本人の病歴や服薬状況を迅速に医療者に伝えられたりするといったメリットがあります。

また、近年のヘルスケアサービスには「ナッジ」を利用したものがあります。ナッジとは、人が望ましい選択を取りやすくするための行動設計の工夫のことです。例えば、ゴミ箱に「ここに捨ててください」と矢印を描くとポイ捨てが減ったり、健康診断の案内メールに「同年代の多くが受診しています」と書くことで受診率を上げたりするなど、強制ではなく選択の自由を残しつつも、よりよい選択肢をとってもらうように誘導することを狙います。

【計画の概要】

広島大学を中心とする研究チーム(広島大学、京都大学、東京医科大学、株式会社JMDC、株式会社キャンサースキャン)は、日本医療研究開発機構(AMED)の支援を受け、740万人以上のユーザーID数を有するPHRサービス「Pep Up」(株式会社JMDC運営)と連携。

「Pep Up」にナッジを利用したデジタル行動変容(ドクターナッジ:株式会社キャンサースキャン開発)を組み込み、生活行動の改善、慢性腎臓病発症予防につながるかを大規模に検証します。

本計画の特徴は、実生活の中での「リアルワールド RCT(ランダム化比較試験)」による検証であることです。限られた特殊な研究環境での検証ではなく、多様な人々が日常的に使っている PHR サービスや連携した大規模データを活用することで、現実社会で本当に役立つ介入であるかどうかを確かめることができます。これは世界的にも先進的な試みであり、ヘルスケアサービスの科学的根拠を強化する学術的にも高い価値を持つ研究です。

【期待されること】

PHRサービスによる介入によって、各生活行動を変えることで、CKDの発症予防や進展予防にどの程度、効果があるのか質の高い科学的根拠が示されます。

この研究で得られる成果は、CKDだけでなく、高血圧や糖尿病など他の生活習慣病予防にも応用できます。誰もが無理なく続けられる健康づくりの新しい方法として、国民の健康寿命の延伸や医療費の抑制につながることが期待されます。

【参考資料】

※1 日本医療研究開発機構(AMED)Elife ヘルスケアナビ

https://healthcare-service.amed.go.jp/

※2 AMED 令和7年度「予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業(ヘルスケア社会実装基盤整備事業)」の採択課題について https://www.amed.go.jp/koubo/12/02/1202C_00051.html

本内容について、2025年9月2日に広島大学にて記者発表を行いました。

記者発表の内容については、以下のメディアで紹介されています。

中国新聞:

https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/705167

朝日新聞:

https://www.asahi.com/articles/AST973PS8T97PITB00RM.html